- 契約書をちゃんと読んでいなかったことで施設と食い違いが…

- 想定外の違約金や退去費用を請求されてショック!

- 一時金・月額費用の返金がうやむやにされるケースも

- 通告の方法やタイミングを誤って関係がこじれる事例あり

- 施設と家族の“温度差”で話がかみ合わず悪化することも

老人ホームの退去って、思った以上にトラブルが多いんですよね。

「契約してるし問題ないだろう」と思っていたら、実際には費用の追加請求や施設との行き違いで揉めるケースが後を絶ちません。

実際、SNSや相談窓口には「こんなはずじゃなかった」と嘆く声が数多く寄せられています。

だからこそ、退去前に“よくある落とし穴”と対処法を知っておくことが大切なんです。では、どんなトラブルがあるのか?詳しく見ていきましょう。

老人ホーム退去でトラブル多発…なぜこんなことが起きるのか?

- トラブルの根本原因は「契約内容の理解不足」と「施設との温度差」

- 高額な退去費用や違約金は、事前に把握していないと“想定外の出費”になる

- 多くの退去トラブルは「確認不足」と「話し合い不足」から生まれている

- つまり、退去前に“読む・聞く・確認する”を徹底すれば、回避できるケースが多い

「えっ、こんなに請求されるの?」退去のタイミングで突然見せられた請求書に、言葉を失った──。実はこれ、珍しい話じゃないんです。

老人ホームの退去をめぐっては、入居時には想像もしていなかったトラブルが各地で起きています。

それは金銭のことだけじゃなく、契約や対応方針、家族間の意思疎通まで。

ではなぜ、こんなにも“もめごと”が起きるのか?その根本的な理由に、今こそ向き合う必要があります。

契約内容の理解不足が招く家族との認識ギャップ

契約書を「読んだつもり」で入居した家族ほど、退去時に大きなトラブルに巻き込まれやすいです。

正直なところ、私もそうだったんですが──「まぁ、よくある契約書でしょ」って思って流し読みして、重要なところを見落としてたんですよね。

たとえば、

- 退去に必要な予告期間(30日なのか60日なのか)

- 入居一時金の返金ルール(全額?一部?いつ?)

- 契約解除の条件(本人の意思か、施設判断か)

こういう大事な部分が、小さな字でびっしり書いてあるんです。しかも、入居当時って、バタバタしてて読む余裕ないじゃないですか。

でも、退去のタイミングで施設側と「そんなはずじゃない」ってぶつかるのは、だいたいこの契約書の読み違いが原因なんです。

「ちゃんと読んだはず」では通用しません。契約内容を“理解しているつもり”のままだと、退去時に一気にトラブルの火がつきます。

高額な退去費用や違約金がトラブルの原因に

退去費用が思った以上に高く、説明不足のまま請求されることで、多くの家族が「納得できないトラブル」に巻き込まれています。

「入るときにいろいろ払ったし、出るときはたいしてかからないだろう」って、完全に油断している人が後を絶ちません。

でも、実際には──

- 入居一時金の返還が“想定より少ない”

- 30日前通告を過ぎたという理由で違約金を請求された

- 「原状回復費用」として数十万円の請求書が出された

なんて話、ほんとによくあるんです。

しかもその根拠を施設に聞いても、「契約書に書いてあるので」と一言。でもその“書き方”がまたわかりにくい。

退去費用って、施設によって金額も請求項目もバラバラです。

特に「高級系」や「入居一時金型」の施設ほど、返金トラブルが起きやすい傾向にあります。

退去時に「そんなはずじゃ…」と揉めないためには、事前に費用の内訳と返金条件を確認し、文書で残しておくことが何より大切です。

「あとから請求書で初めて知る」では、家族も施設も不幸になるだけです。

施設側と家族側の対応温度差が対立を生む構造的問題

施設側と家族の“温度差”が大きいほど、退去時に感情的な衝突が起きやすくなります。

これは、実際に親を退去させたときに感じたんですが──

こっちは「お世話になりました」と丁寧に退去したつもりでも、施設側はかなり事務的というか、「はい、じゃあ次の手続きですね」みたいな対応だったんですよね。

もちろん、相手も仕事ですし、感情で動いているわけじゃない。

でもこちらとしては、何年も親が過ごした場所を離れるわけで、“感情の整理”が追いつかないこともあるんです。

逆に施設側は、「手続き」として進めたい。ここでズレが生まれます。

さらにややこしいのが、「退去の理由」が施設と家族で認識が違うケース。

たとえば──

- 家族:「サービスに不満があったから出る」

- 施設:「要介護度の変化で対応が難しくなったのでお願いした」

このように、お互いの“言い分”がすれ違うと、感情的なこじれにつながるんです。

施設職員の対応次第では、「冷たい」「責任逃れだ」と家族が感じてしまう。一方、施設側も「こちらに落ち度はない」と突っぱねる。

こうして、退去時のちょっとしたやり取りが、大きなトラブルに発展することも珍しくありません。

退去をスムーズに進めたいなら、「家族と施設の認識をそろえる」ことがカギです。

温度差を放置すると、感情のすれ違いが誤解や対立を生み、結果的に大きな揉めごとになりかねません。

どんなトラブルが起きている?実際によくある退去トラブル事例

- 入居一時金・月額費の返金トラブル

- 解約手続きの通知遅れによる違約金請求

- 設備破損・原状回復費用などの追加請求

- 家族側の連絡ミスや誤解による誤対応

退去で起きるトラブルって、実は「特別なケース」じゃないんです。調べてみると、「うちと同じじゃないか?」と感じるような事例が山ほどある。

しかもその多くが、ちょっとした認識のズレや準備不足から起きているんですよね。

たとえば、返ってくると思ってた入居金が返ってこない。通告のタイミングがズレて違約金が発生した。退去後に「修繕費」として追加請求がきた──。

こうした現場で起きているリアルなトラブルを知ることで、自分が同じ状況に直面したとき、冷静に対処できるようになります。

入居一時金・月額費用の返金を巡るトラブル

「返ってくると思っていたお金が戻ってこない」──退去時に最も多い苦情のひとつが、この“返金トラブル”です。

しかも契約に沿って進められるため、文句が言いづらいのが厄介なんです。

たとえば、こんなケースがあります。

・入居一時金を数百万円払ったが、償却期間を過ぎていたため返金なし

・月額費用を前払いしていたのに、「日割り返金対象外」とされて返ってこなかった

・退去予告の期日を数日過ぎてしまい、違約金を差し引かれた

これらはすべて、契約書には書かれていた内容ですが、入居当初に細かく覚えている人はそう多くありません。

「そんな説明、受けた覚えがない」「“返ってくるはず”って言ってたじゃないか」こうした声は非常によく聞かれます。

しかし施設側からすれば、「契約書に明記していますので…」と冷静な対応をされてしまう。

つまり、契約の読み違いや勘違いをしていた家族側が、結果的に損をする構図になってしまうんです。

一時金や月額費の返金で揉めないためには、退去前に“返金の条件と金額”を再確認しておくことが不可欠です。

「いくら戻るのか」「何が返金対象なのか」までハッキリ把握しておけば、あとで悩まずに済みます。

契約解除・退去通告時の揉め事パターン

退去の連絡タイミングや手順を誤ると、「違約金」や「延長請求」に発展しやすく、家族と施設の信頼関係も崩れがちです。

老人ホームの契約って、“いつでも自由にやめられる”わけじゃないんです。

特に多いのが、「●日前までに退去を申し出ること」という通告期間ルールを見落としてしまって、違約金や余計な月額費用を請求されるケース。

たとえば──

・「30日前までに書面で退去を通知すること」と契約に明記されていたが、電話連絡だけで済ませてしまった

・施設側が「当月分の請求は発生します」と主張し、月をまたいだ分の費用を負担することになった

・書面通知が受理された日付をめぐって、施設と家族で「出した・受け取っていない」で揉めた

こうしたトラブルって、ほんの些細な連絡ミスや思い込みが原因なんですよね。

施設側は“契約通りに運用しているだけ”なので、家族が抗議しても、通らないことが多いです。

さらに問題なのが、「退去の申し出を口頭でして、そのまま忘れられていた」なんてことも。

これでは、家族側は「言ったはず」、施設側は「聞いていない」と平行線になり、完全に泥沼化します。

契約解除や退去通告は、「いつ・どう伝えるか」が命取りになります。

書面(メール含む)で明確に残すこと、そして通知日と受理日を文書で確認すること──この2つを守るだけで、退去時の不要なトラブルは大きく減らせます。

設備破損・追加請求の対応を巡るケース

「原状回復」という名目での追加請求は、事前確認が不十分だと“言い値”で支払うしかなくなるケースが非常に多いです。

老人ホームを退去したあと、「修繕費として数万円〜数十万円の請求がきた」という話、実はよくあります。

しかもその内容を見ると──

- 「ベッドフレームに傷」

- 「トイレ床の汚れ」

- 「壁紙の張り替え」

…といった、入居中の生活で起き得る“劣化レベル”のものまで含まれていたりする。

施設としては「次の入居者を迎えるための整備」として正当な請求のつもりでも、家族側としては「これって本当に必要?」「高すぎないか?」と感じるわけです。

特に多いのが、「退去前に一度も現場確認をしていなかった」パターン。

あとから「ここが壊れていました」と写真だけ見せられても、何がどうなったのか分からない。

納得できないけど、「契約書の○条に“退去時の原状回復費用は入居者負担”とあるので」と言われてしまう。

退去前には、必ず現地立会いを行い、「どこに、どんな修繕が必要か」をその場で確認し、記録として残すこと。

写真やメモで残しておけば、根拠のない追加請求に対しても冷静に対処できます。

“確認せずに出る”というのは、施設側にすべてを委ねてしまうようなもの。そこにトラブルの火種があります。

家族の不備が原因になるトラブル例も

施設側とのトラブルのなかには、実は“家族側の連絡ミスや確認不足”が発端となっているケースも多く、見過ごせません。

「施設側が冷たい」「いきなり請求が来た」──そう感じるのは当然ですが、実はその原因をたどると、家族の“うっかり”や“思い込み”が引き金になっていたという事例も少なくないんです。

たとえばこんなケースがあります。

・本人が退院して戻らないと分かっていたのに、施設への退去通告がギリギリになった

・退去希望日を伝えたつもりが、書面での提出を忘れていた

・契約者が親のままで、家族が勝手に手続きを進めてしまい、「本人の意思確認が必要」と手続きがストップ

・「兄に任せていたつもり」「妹がやったと思っていた」と、家族間の役割分担が曖昧だった

こうした“些細なミス”でも、施設としては契約上の対応を優先せざるを得ない。

その結果、施設は「規則通り動いている」だけなのに、家族側は「なんて冷たい対応なんだ」と感じてしまうわけです。

もちろん、施設にも説明不足や配慮不足があることは事実です。

ただ、それと同じくらい、家族側が「契約内容」や「退去の段取り」を正確に把握できていないことも多いんですよね。

施設とのトラブルを本気で防ぎたいなら、“家族側も契約者の一員”という意識で、連絡・確認・手続きを丁寧に行うことが前提条件です。

「任せたつもり」「伝えたはず」が通じないのが現実です。

退去時トラブルを防ぐ5つの対処法

- 契約書の「退去・解約条件」は入居前よりも退去前に改めて読み直すべき

- 通告のタイミング・方法をミスると違約金や延長費用の請求対象になる

- 施設とのやり取りは必ず書面やメールで証拠を残す

- 領収書や見積もりの保管、口約束の排除が「揉めない」最大の防御策

- 不安があればすぐ第三者(相談窓口や弁護士)を挟むのが鉄則

「こんなはずじゃなかった…」退去の場面でそう嘆く人が後を絶たないのは、“予想外のこと”が起きているのではなく、「想定できたのに対策しなかったこと」が原因なんです。

実際、トラブルのほとんどは──

- 契約書を読み直していなかった

- 手続きの方法を曖昧に覚えていた

- 「なんとなく」で行動してしまった

このあたりに集約されます。

逆に言えば、最低限のことを押さえてさえいれば、防げるトラブルは多いということ。

このパートでは、「やっておいて損なし」の対処法を5つに絞ってご紹介します。“後悔しない退去”のために、今すぐチェックしておきましょう。

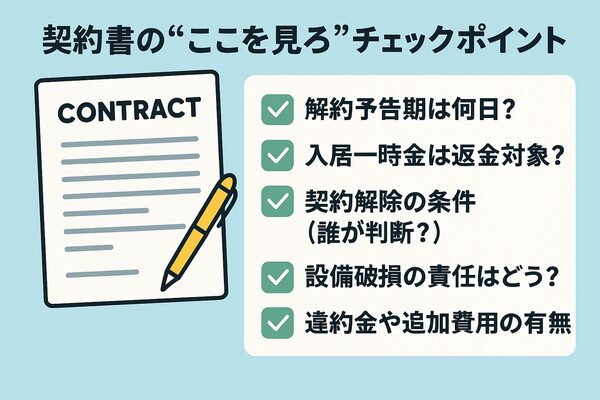

契約書の“ここを見ろ”チェックポイント

退去時のトラブルの大半は、「契約書をちゃんと読んでいなかった」が原因です。特に“退去・返金・違約金”の3つは要チェック項目。

契約書って、正直読むのしんどいですよね。

文字が細かいし、言い回しも難しいし、しかも入居時はバタバタしてて「とりあえずサインしちゃった」って人も多いはず。

でも、いざ退去する段階で、「あれ?聞いてた話と違うぞ…」ってなるのは、ほぼこの契約内容の確認不足から起きています。

特に以下の3点は、退去前に必ず見直しておきたいです。

✅ 1. 退去・解約の予告期間

「退去する場合は●日前までに書面で通知すること」などと記載されている部分。

これを守らないと、翌月分の月額費用が発生したり、違約金が取られたりします。

✅ 2. 一時金・保証金の返金条件

返金される金額や、返金されない期間(償却年数など)が書かれている欄。

「返ってくると思ってたのに…」と揉める原因の筆頭です。

✅ 3. 原状回復・設備損傷時の費用負担

「退去時に必要な修繕費は入居者負担」と書いてあるかどうか。

この一文があるだけで、施設からの追加請求が“正当化”されることになります。

他にも「死亡時の契約終了」「要介護度が上がったときの対応」なども重要ですが、退去に直結するのはこの3つです。

そして注意したいのが、「契約書とパンフレットの内容が微妙に違う」なんてこともある点。

パンフレットはあくまで“営業資料”ですから、最終的なルールは契約書がすべてです。

契約書は“入居時のもの”をそのままにせず、退去時にももう一度、必要箇所を読み直しておくこと。

できればコピーして、マーカーを引いて、疑問点があれば施設に事前に聞いておく──これだけで、不要なトラブルの7〜8割は未然に防げます。

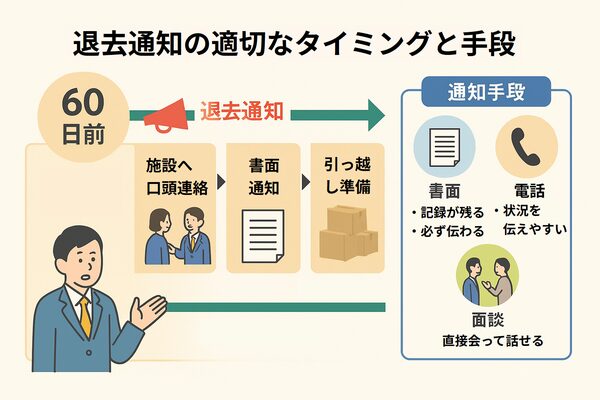

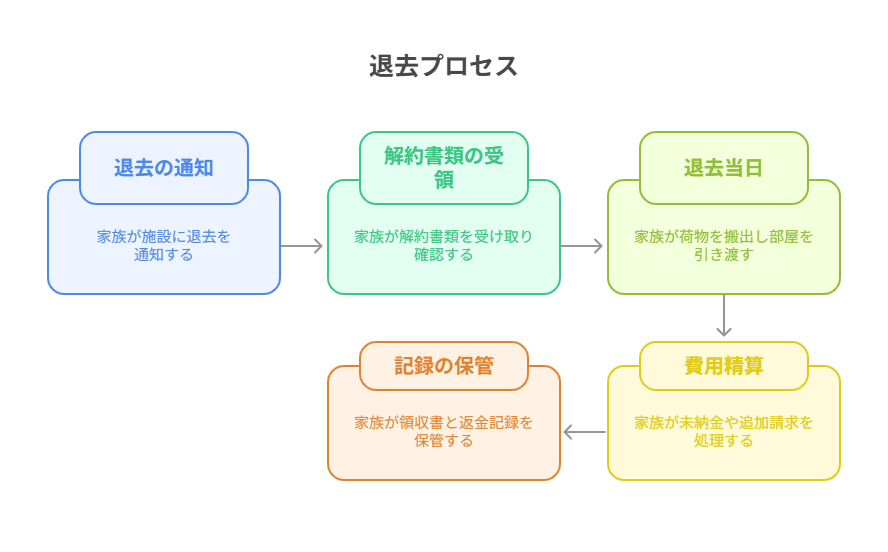

事前予告・解約手続きの正しいステップ

退去することが決まったら、「いつ・どうやって・誰に伝えるか」を間違えないことが、トラブル回避の第一歩です。

意外と多いのが、「口頭で伝えたから大丈夫だと思っていた」というケース。でもこれ、一番やってはいけないパターンです。

施設側としては、「書面での正式な通知が届いた日」が“退去予告日”になるため、口約束では対応してもらえないんですよ。

その結果──

- 月をまたいでしまい、もう1か月分の月額費用が発生

- 通告日が足りず、違約金を請求される

- 「退去希望日が伝わっていなかった」と話が食い違う

こんな事態が普通に起きています。

そこで重要なのが、以下のステップです。

通知タイミングと方法の例

- 退去希望日の30〜60日前までに、施設に退去の意向を伝える(※契約内容によって異なる)

- 書面(通知書)またはメールで記録が残る形で提出

- 可能であれば、施設側に「受理日」を押印してもらうか返信を依頼する

通知日は、“伝えた日”ではなく“施設が受け取った日”がカウントされる点にも注意が必要です。

施設側と対話すべき要素とは

- 退去理由(本人の体調変化/家族の都合など)を正直に伝えることで、対応が柔軟になる場合も

- 退去希望日と居室明け渡し日の違いを確認(清掃・立会いなどが必要になることも)

- 返金予定額・請求残高の事前見積もりを求めておくと、あとで揉めにくい

この段階で施設と丁寧に話しておけば、施設側も「トラブルにならないようにしよう」と歩み寄ってくれることが多いです。

退去通告は、“早め・書面・証拠を残す”の3点セットを徹底することが基本。

そして、施設との会話では“言った・言わない”にならないよう、事前に確認すべき内容をリスト化しておくのが、最も手堅い対策です。

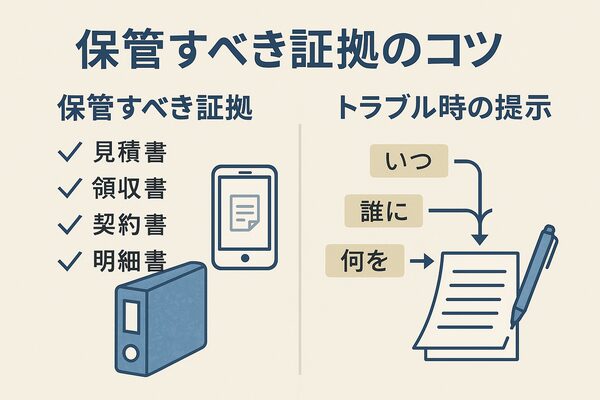

見積書・領収書など証拠保管のコツ

退去時のトラブルを避けたければ、「書類を残す」「証拠を揃える」。この2つを徹底するだけで、交渉の主導権はこちら側に戻ってきます。

実際、退去トラブルに巻き込まれた人の多くがこう言います。

「言ったはずなのに通じてなかった」

「そんな請求、初耳だ」

「最初に説明された内容と違う」

でも、口で言ったことや昔の記憶って、証明が難しいんですよ。逆に、施設側は契約書や請求書などの「書類」が盾になる。

だからこちらも、きちんと書類を揃えておく必要があるんです。

- 入居時の契約書と重要事項説明書(退去に関する記載部分を特にチェック)

- 月額費や一時金に関する領収書・振込控え

- 解約通告に使用した通知書の写しや送信メール

- 退去費用に関する見積書や請求書(事前に依頼して入手)

- 施設職員とのやり取りメモ(電話内容も日付と要点だけでOK)

書類の保管=自分と家族を守る“保険”です。

「記憶」ではなく「記録」で語れるようにすることが、トラブル時の最大の防御になります。

施設とのやり取りは、すべて証拠として残す前提で動く──この意識が、退去時の安心感を生み出します。

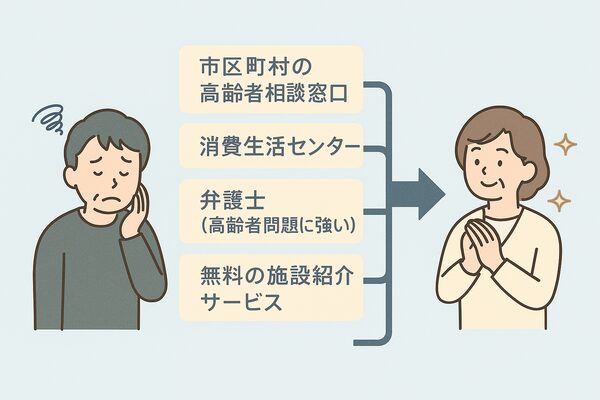

不明点はすぐ専門家・第三者機関に相談を

「ちょっと気になるけど、まあ大丈夫だろう」は禁物。疑問点や不安は、自力で抱えず、すぐ専門家に相談すべきです。

退去に関するトラブルって、最初は“違和感”から始まることが多いんです。

「これって本当に払う必要あるの?」

「この契約、何かおかしくない?」

「施設の説明が前と違う気がする…」

でも、ここで“まぁ仕方ないか”とスルーしてしまうと、後になって何倍もの損失として跳ね返ってくる。

金額だけじゃなく、施設との関係悪化や家族の精神的ストレスにもつながるんですよね。実は、相談できる窓口は思ったよりも多いです。

地域の消費生活センター

→ 費用トラブルや契約内容について無料で相談できる

地域包括支援センター

→ 介護施設との関係や、退去後の選択肢に関するアドバイスも

高齢者住宅財団・ADR(裁判外紛争解決手続)

→ 施設とのトラブルが深刻化している場合、話し合いによる解決をサポート

弁護士・司法書士

→ 法的に争点がある場合、早めに専門家の視点で判断をもらうべき

特に費用や契約解釈については、弁護士の「一言」で施設側の態度が変わるケースも珍しくありません。

また、トラブルに発展する前に相談すれば、施設側と円満に話し合える可能性も残ります。

わからないこと、不安なことは、「そのままにしない」。

専門家や相談窓口は、“問題が起きてから”ではなく“起きる前”に使うものです。

悩む時間を減らして、安心して次のステップに進むためにも、第三者の力はどんどん借りるべきです。

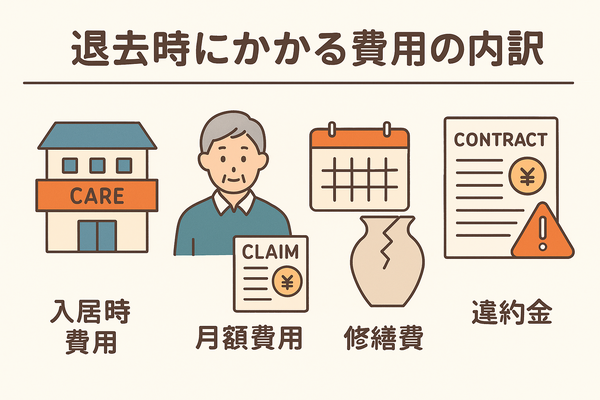

退去費用はいくらかかる?相場と注意点を解説

- 退去費用の目安は、5万円〜30万円程度が一般的な相場(※施設のグレードや契約内容により差が大きい)

- 主な内訳は、①返金されない一時金の残額、②違約金や月額費の延長分、③設備の原状回復費用など

- 「思ったより返ってこない」「まさかの追加請求」につながるのは、契約内容を理解していないことが原因

- 費用の再確認・事前見積もり依頼・書面でのやり取りの徹底が、予想外の出費を防ぐ最善策です

| 費用項目 | 相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 原状回復費用 | 3〜5万円〜 | 傷・汚れの修繕等 |

| クリーニング費 | 2〜3万円〜 | 居室全体の清掃 |

| 荷物処分費 | 1〜2万円〜 | 不要品の処分 |

| 一時金未返金分 | 数十万〜数百万円 | 償却済み分は返金なし |

| 未払い利用料等 | 実費 | 退去日までの日割り等 |

| 違約金・解約手数料 | 契約による | 契約条件を要確認 |

「退去って、そんなにお金かかるの?」…と思っていたら、予想を超える費用が発生していてショックだった──こうした声、実はかなり多いんです。

老人ホームの退去費用って、入居のときと違ってあまり目立たない。

パンフレットにもはっきりとは書かれていないことが多いし、職員さんも「いざその時になればご案内します」と軽く流しがちなんですよね。

でも、だからこそ「知らなかった」では済まされない。

返ってくるはずの一時金が返らない、退去後に修繕費用を請求される、予告期間を守らず違約金が発生する──

こういった事態は誰にでも起こり得ます。

このパートでは、退去にかかるお金の内訳・相場・よくある誤解・注意点をわかりやすく解説していきます。

返金されない費用の内訳とは?

「入居一時金はあとで戻る」と思っていても、契約内容次第では“まったく返ってこない”ことも珍しくありません。

退去時に一番ショックが大きいのが、「これって返ってくると思ってたんだけど…」というお金が、まるっと返金対象外だったパターンです。

なかでも誤解が多いのが入居一時金(前払い金)と保証金の扱いです。

パンフレットや営業時の説明では「一定期間内に退去すれば返金あり」と言われていたのに、

いざ退去してみたら、償却済みとして0円、もしくは数万円しか戻ってこなかった──そんな事例は少なくありません。

返金されない代表的な費用項目

① 入居一時金の償却済部分

たとえば「5年で全額償却」となっている契約では、5年以上入居していれば返金ゼロ。

しかも、途中解約でも“日割りでは返金されない”ケースもあるので注意が必要です。

② 初期費用に含まれていた事務手数料・入居準備費

実費処理や「最初から返金対象外」と明記されていることが多い。請求明細の細かい項目まで目を通さないと見落としがちです。

③ 保証金から相殺される費用(修繕費・未払い分など)

「保証金が返ってこない=トラブル」ではなく、実際はそこから修繕費や延滞金が引かれていたということも。返金額の明細を必ず確認することが重要です。

返金トラブルは、施設との認識のズレが原因というよりも、「契約書にそう書かれていたけど覚えていなかった」パターンが大半。

“後から気づいても手遅れ”になりやすいので、退去が近づいてきた時点で再度契約内容を読み返すべき項目です。

「返ってくるはず」の思い込みが、退去後の落胆とトラブルを招きます。

返金されない費用の内訳は契約書にすべて書かれている──この事実をもとに、早めの確認と家族内の情報共有をしておきましょう。

違約金・修繕費などの追加請求額の目安

退去時に発生する「違約金」「修繕費」「延滞費用」は、数万円〜30万円前後が目安。でも事前に確認しておけば、ほとんど防げる出費です。

退去したあとに、施設から届いた請求書。「え、まだこんなにお金かかるの?」と驚いた方も少なくありません。

実際、入居一時金の返金とは別に、新たな費用を追加請求されることも多いんです。

- 違約金(数万円〜10万円)

契約書に「退去30日前までに通知がない場合、違約金を請求」と記載されていることが多く、通告の遅れが即コストになります。 - 原状回復費・修繕費(1〜20万円程度)

居室の壁紙や床の劣化、備品破損、においの除去などに関して、施設が「次の入居者に貸し出せる状態にするため」として請求するもの。

特に高価格帯施設ほど高額になる傾向があり、ケースによっては30万円以上という例も。 - 月またぎによる追加請求(1ヶ月分の月額費:15〜25万円)

退去希望日を伝えたのが遅れた、部屋の明け渡しが間に合わなかった──このような理由で1ヶ月分の追加請求が発生することも。

これらの費用は、施設側に悪意があるというより、「契約書に基づいて淡々と請求される」ものがほとんどです。

でも、退去する側からすれば「予期していなかった出費」であることには変わりません。

追加費用は「発生してから慌てる」のではなく、退去前に“いくらぐらいかかりそうか”を施設に確認するだけでトラブルは避けられるんです。

見積もり依頼・通知書提出・立会い確認──この3つを徹底しておけば、“あとから驚く”ことはまずありません。

費用トラブルが起きやすい施設の特徴

トラブルが多い施設には共通点があります。“曖昧な説明・高額な初期費用・対応が事務的”な施設は、要注意です。

退去時の費用トラブルが起きた人たちの声を集めていくと、施設側に特定の傾向が見えてきます。

それは、「そもそも入居前から、説明が分かりにくかった」「聞いた話と違った」というケースです。

つまり、“入居時点で違和感があった”施設ほど、退去時にも揉めやすい。

こんな施設は要注意

① 初期費用が高額で「返金についての説明が曖昧」

「一時金500万円〜」のように高額な施設に限って、「返金については後日書面で案内します」と口頭対応で済まされることも。

しかも、退去時に「償却済なので返金なし」と言われて驚くケースが多数。

② 重要事項説明書や契約書が複雑で質問してもはぐらかされる

「法律で定められてますので」「こちらは通常の規定です」などと、具体的な説明を避ける施設は、トラブル発生時も“契約書一点張り”で逃げる傾向があります。

③ 担当者がコロコロ変わる or 事務的すぎて融通が効かない

長くいるスタッフが少ない施設では、引き継ぎ不足からの説明漏れ・対応ミスが多発します。

また、施設長や事務職員が「それはルールなので」と形式的な対応に終始する場合も注意が必要。

こういった施設の特徴を見抜くには、入居時だけでなく、見学・契約前のやりとりにも注意を払うことが重要です。

退去費用だけでなく、入居中のサポートや柔軟性にもつながってくる話なので、見過ごせません。

「何を聞いても“契約書通りです”で済ませる施設」は、退去時も高確率で揉めます。

入居前の段階で“説明の丁寧さ”や“質問への姿勢”をチェックしておくことが、数年後のトラブル予防につながります。

実際にあった退去トラブル|後悔しないために知っておくべきこと

退去トラブルって、実は“特別なケース”じゃないんです。

多くの人が「ちゃんとやったつもり」で、確認漏れ・思い込み・準備不足から問題を招いています。

でも逆に言えば、「他の人がどこで失敗したか」を知っておけば、同じ過ちは防げる。

このパートでは、実例から学べる“具体的な回避ポイント”を、分かりやすくお伝えします。

納得できない請求に対処した家族の声

請求内容に疑問を感じたら、「おかしいと思った時点で声を上げる」ことが、トラブル回避の第一歩です。

泣き寝入りせずに冷静に対応すれば、減額や撤回に至ったケースも実際にあります。

これらに共通しているのは、

- 書面や記録を残していたこと

- 第三者に相談したこと

- 冷静に事実確認を求めたこと

感情的に怒鳴り込むのではなく、証拠をもとに冷静に主張することで、施設側も対応を見直す余地が出てくるんですね。

「どうせ言ってもムダだろう」とあきらめる前に、根拠を示して丁寧に問い合わせること。

請求内容がおかしいと感じた時点で動けば、結果は大きく変わる可能性があります。

施設とスムーズに解決できた成功事例

退去時のトラブルは、「起きてから対応する」よりも、「起きる前に備えておく」ことで防げます。

段取りとコミュニケーションを丁寧に行えば、施設との関係を崩さずに円満に退去できます。

あるご家族は、親の介護度が上がったことを理由に、やむなく退去を決めました。このときに行ったのが、以下の3ステップです。

1. 退去の1か月以上前に、施設側へ書面で通告

2. 担当者との面談を設け、「退去理由」「希望日」「返金内容」を事前にすり合わせ

3. 見積書・確認書類を受け取ったうえで、立会いのうえで明け渡し

その結果、

・想定外の追加請求なし

・一時金の返金もスムーズ

・担当職員から「丁寧に対応していただきありがとうございました」と言われて終了

まさにお互いに気持ちよく終われた理想的なケースだったと言えます。

別の事例では、「この施設に不満はないけど、親の認知症進行で専門施設に移す必要がある」と伝えたご家族が、退去ではなく“卒業”として送り出してもらったという話もあります。

ここでのポイントは、

・施設に不満があってもそれを感情的にぶつけない

・事情を丁寧に説明し、“引き継ぎ”の意識で話すこと

この姿勢が、施設側の協力姿勢にもつながったのです。

退去が「揉め事」になるか「感謝の節目」になるかは、“事前のコミュニケーション”にかかっています。

スムーズな解決は、偶然ではなく“準備と姿勢”の積み重ねによって実現されるものです。

トラブル回避に役立った“事前準備”とは?

退去をスムーズに進めた家族は例外なく、「契約書の再確認」「費用の事前見積もり」「やり取りの証拠化」など、“準備を怠らなかった”という共通点があります。

退去がスムーズだったという事例を深掘りしていくと、やはり共通しているのは「準備の丁寧さ」です。

こんな準備が、実際にトラブル回避に役立ったという声が寄せられています。

- 契約書を再読し、退去・解約・返金条項にマーカーを入れた

→ 想定外の費用請求に対し、「契約上ここは負担しなくてよい」と主張できた - 退去1か月前の時点で、費用見積もりと明細を施設に依頼

→ 「あとからの追加請求」がなく、家計の不安も軽減された - 通知書をPDFで残し、メール送信の履歴も保存

→ 「通告が遅れた」と施設側に言われたが、証拠で即解決 - 退去前に現地立ち会いをして、修繕箇所と状態を写真に残した

→ 修繕費用の金額が妥当か、家族間でも納得できた

実際、これらはすべて“難しいこと”ではありません。

でも、忙しさや気まずさで後回しにしてしまうと、退去後に大きなストレスと金銭的ダメージとして返ってくるんです。

退去トラブルを防ぐ最大の武器は、「準備」です。

“退去日はゴールではなく、最後の契約行為”──そう意識して、前もってやるべきことを確認・記録・共有しておくだけで、安心感がまるで違ってきます。

弁護士・行政・相談機関はどこに頼るべき?

- 金銭・契約に関する相談は、消費生活センターか法律の専門家が基本

- 「穏便に済ませたい」「まだ揉めてはいない」なら、地域包括支援センターや高齢者住宅財団が最適

- トラブルが進行しているなら、ADRや弁護士に早めに切り替えるべき

- 相談先によって“得意分野”が異なるので、目的別に選ぶことが重要

「この対応、本当に正しいのか?」「施設からの請求に納得いかないけど、どう動けばいいのか分からない…」

こうした悩みを抱えながら、“誰に相談すればいいか分からず”モヤモヤしたまま時間だけが過ぎる──これが一番避けたいパターンです。

実際、老人ホームの退去トラブルに関しては、状況ごとに頼るべき“窓口”が変わってきます。

金銭のこと、契約書のこと、話し合いの仕方、家族の不安──すべてをひとつの相談先で解決するのは難しい。

だからこそ、「どの段階で、どこに頼るべきか」を整理しておくことが大切なんです。

このパートでは、「困ったときに頼れる具体的な機関」と「相談すべきタイミング」を、状況別にわかりやすくお伝えします。

法律上の立場と契約解除に関する基本知識

老人ホームの入居契約は“賃貸借契約”や“施設利用契約”として扱われるため、法的には「施設=貸主」「入居者=借主」に近い関係です。

契約解除のルールも明確に決まっています。

「老人ホームを退去したい」となったとき、気になるのが「法律的にどうなってるの?」という点ですよね。

このとき大前提になるのが、施設との契約は“民間契約”であり、法的拘束力があるということ。

多くの有料老人ホームでは、「終身利用権付き施設利用契約」や「定期賃貸借契約」が採用されています。

① 契約解除は原則、契約書に書かれた通告期間を守れば可能

施設からの退去は、一方的にできるものではなく、「●日前までに通知」といった条件付きの契約解除が基本です。

もしこれを守らなければ、違約金の対象になります。

② 施設側からの解除(退去勧告)は、法的にかなり制限されている

家族としては「勝手に出て行けと言われるのでは?」と不安になりますが、施設側が一方的に退去を迫るには、やむを得ない事情(暴力行為・重大な契約違反など)が必要です。

③ 「重要事項説明書」「契約書」が法的判断の根拠になる

法律論に発展したとき、施設パンフレットや口頭説明は通用しません。あくまで契約書の内容が優先され、トラブル時の判断材料になります。

つまり、感情や主観ではなく、「何を契約していたか」「通知期限を守っているか」がすべて。

退去に関して揉めそうなときほど、契約条項の確認と法的視点での判断が欠かせません。

退去は“契約上の行為”であり、施設も家族も「契約書の通りに進める責任」がある。

その前提に立ち、書面の内容を理解したうえで進めることが、余計なトラブルを防ぐ最大の対策です。

消費生活センター・弁護士相談・ADRの使い方

退去に関するトラブルが発生したときは、状況に応じて「公的相談窓口」と「専門家(弁護士)」を使い分けることが重要です。

初動が早いほど、こじれにくく解決もしやすくなります。

「この請求、おかしい気がするけど…どう動けばいいのかわからない」そんなとき、“とりあえず施設に文句を言う”のは悪手です。

感情で動く前に、一度外部の視点を入れることで、冷静に整理できるようになります。

✅ 消費生活センター

- 全国どこでも利用できる公的機関(通話無料:188)

- 契約内容や請求に関する一般的なトラブル対応に強い

- まず何をすべきかの道筋を示してくれる窓口として非常に有効

- 施設との話し合いが難航した場合、第三者として調整を促すことも可能

✅ ADR(裁判外紛争解決手続)

- 弁護士会や専門団体が行う「話し合いによる解決サポート」

- 調停形式で第三者が介入し、双方の合意をめざす

- 時間もコストも裁判より少なく済み、“こじれたけど訴訟は避けたい”ときに有効

✅ 弁護士相談(法テラス含む)

- 返金・契約違反・不当請求など、法的解釈が必要な場面で必須

- 初回30分無料相談や、収入条件により法テラスのサポートが受けられる場合もあり

- 弁護士の意見が入ることで、施設側が慎重な対応に切り替えることもある

大切なのは、「どれか一つに頼る」のではなく、状況と段階に応じて使い分けることです。

たとえば、

- 最初は消費生活センターでアドバイスをもらい

- 交渉が難航しそうならADRや弁護士につなぐ

というステップで進めると、“感情的にぶつからず、着実に話を進める”ことができます。

相談先を知っているだけで、トラブルは「孤独な戦い」ではなくなります。

“相談は弱さじゃなく、冷静な判断力”──早めに頼ることが、後悔しない選択になります。

参考になる判例・トラブル事例の読み解き方

過去のトラブル事例や判例を知っておくことで、自分のケースに当てはめて「どう動けばいいか」が具体的に見えてきます。

裁判例や行政指導の内容は、交渉時の“根拠”としても有効です。

「他の人も同じようなことで揉めてたんだ」──そう思えただけで、不安がすっと軽くなった。そんな声をよく聞きます。

実際、老人ホームの退去トラブルについては、国民生活センターや裁判所の公開情報に具体的な事例が多数掲載されています。

ただ、「見るのが難しそう」と敬遠されがちですが、読み解きのポイントさえ押さえれば十分使える武器になるんです。

✅ どんなトラブル内容だったか?

- 例:「契約書に記載のない費用を請求された」

- 例:「返金額の説明と実際の金額が異なっていた」

✅ 消費者側はどんな対応をとったか?

- クレームだけではなく、「契約内容の提示」や「第三者相談」を通じて粘り強く交渉した例も

✅ 結果どうなったか?(返金・減額・是正指導など)

- 中には、国民生活センターの介入で不当請求が撤回されたケースや

- 弁護士の交渉により、施設の規約見直しにつながった例もあります

これらを自分のケースと照らし合わせてみることで、「いま自分がどの段階にいるのか」「どんな資料を準備すべきか」がはっきりしてくるんです。

なお、参考にしやすい情報源としては、

- 国民生活センター「見守り情報」や「事例集」

- 法テラスが紹介する高齢者の消費者トラブル事例

- 判例データベース(弁護士ドットコム、裁判所のWebサイト等)

などが実用的です。

他人の事例を学ぶことは、決して“対岸の火事”ではなく、自分を守る準備そのもの。

過去のトラブルに学べば、いざという時も慌てず、自信をもって対応できます。

退去せずに済む選択肢や代替策はある?

- 施設との改善交渉(ケア内容・対応職員・生活環境の見直し)

- 地域包括支援センターを通じた第三者介入・調整

- ケアマネ・医師を交えての「再アセスメント」での支援体制再構築

- ショートステイ等を一時利用し、距離を置く選択もあり

「もうここを出るしかないのか…」そう思っていても、いざ退去となると不安や迷いがつきまといます。

でも、ちょっと待ってください。本当に“退去一択”しかないんでしょうか?

たとえば──

- 施設との話し合いで状況が改善できるかもしれない

- もっと本人に合った施設へ移るという選択もある

- 手続きや交渉を代行してくれる専門サービスもある

つまり、「今の施設を出るか・残るか」だけではなく、その“間”にも柔軟な選択肢が存在するんです。

このパートでは、退去を決断する前に知っておきたい“別のルート”を、現実的な視点でお伝えしていきます。

施設変更・転居という別の選択肢

今の施設に不満があっても、必ずしも「退去=終わり」ではありません。

本人に合う環境への転居や施設変更という選択肢も、現実的で前向きな手段のひとつです。

たとえば──

・今いる施設では認知症ケアが弱く、専門特化したグループホームへ移ったケース

・バリアフリー設計が不十分で、身体状況の変化に合わせて住宅型有料老人ホームへ移転

・遠方に住む家族の近くに移すことで、通いやすさと精神的安心を得られた事例 など

このように、「施設に合わない」と感じた場合、“退去して終わり”ではなく、“より合う場所へのアップデート”と考えることが重要です。

- 事前に複数の施設を見学・比較すること(紹介サービスやケアマネに相談)

- 現在の施設の契約解除条件を確認してから動く

- 新旧施設間で情報共有・引き継ぎの体制を整えておく

- 費用の再試算(入居一時金や敷金等)も忘れずに

「今の施設に馴染めない=介護失敗」ではありません。

本人の状態や家族の状況に合わせて、環境を見直す=転居や変更という選択肢を持つことが、より良い介護の一歩につながります。

退去前に施設側と交渉して改善を図る方法

退去を決断する前に、施設側と冷静に話し合い、改善を求めることで状況が好転するケースは少なくありません。

感情的にならず、「伝え方」と「交渉の順序」がカギになります。

たとえば──

・担当職員の変更をお願いしたら、本人の表情が明るくなった

・入浴回数を柔軟に調整してくれたことで、体調が安定した

・食事の対応を見直してもらい、拒食が改善した

こうした改善は、事前に「施設ときちんと話す時間をつくったこと」から始まっています。

ステップ1:不満を整理し、「要望」として言語化する

- 例:「職員の対応が冷たい」→「〇〇のときに、もっと丁寧に声がけしてほしい」

- 「〇〇が嫌だ」ではなく、「どう変わってほしいか」に焦点を当てることがコツ

ステップ2:ケアマネージャー・相談員にまず共有

- 施設長に直談判よりも、現場と管理の間にいる“橋渡し役”を活用する方がスムーズ

- 要望は「クレーム」ではなく、“本人の生活の質を上げるための相談”という伝え方が効果的

ステップ3:施設全体との「面談の場」を設定してもらう

- 感情的なやりとりは避け、文書にまとめて伝えると冷静に話しやすい

- 施設側も「記録に残る要望」には、一定の真剣さをもって対応してくれます

多くのご家族が、「こんなこと言っても無理じゃないか」と諦めてしまうんですが、伝え方と段取り次第で、施設側は驚くほど協力的になることもあります。

退去はいつでもできるけど、いったん出てしまうと戻るのは難しい。だからこそ、“出る前に改善の余地がないか”を探ることは、決して無駄ではありません。

施設と“ちゃんと話す”ことを恐れず、具体的に要望を伝えれば、退去せずに解決できる道が開けることもある。

交渉は感情ではなく、「準備」と「伝え方」で決まります。

退去代行・支援サービスの活用メリットと注意点

退去が避けられない場合、退去代行や支援サービスを活用すれば、家族の負担を大きく軽減できます。

ただし、信頼できる業者選びと、サービス範囲の見極めがポイントです。

「退去の段取り、全部自分でやらなきゃダメ?」そう思った時が、心も体もいちばんしんどいタイミングかもしれません。

特に、遠方に住んでいたり、平日に動けなかったりするご家族にとっては、「退去そのもの」が大きなハードルになることもありますよね。

そこで選択肢になるのが、「退去代行」や「転居支援サービス」の活用です。

退去支援サービスでできること(主な例)

・荷物の整理・運搬・処分(家族の立ち会い不要のケースも)

・施設との事務連絡・書類提出の代行

・新施設への転居サポート(引越し~情報連携まで)

・本人や家族の不安に配慮した「同席・同行サービス」など

中には、介護の専門資格を持つスタッフが対応してくれるところもあり、“ただの引越し屋”とは違う安心感があるのも特徴です。

注意すべきポイントとチェック項目

✅ 対応範囲が明確か?(契約書確認)

✅ 見積もりに「追加料金」の記載はあるか?

✅ 口コミ・事例がしっかりしているか?

✅ 高齢者支援に理解があるか?(介護職経験者が対応など)

特に注意したいのが、“何でもやります”とうたう業者ほど、あとで追加費用が発生しやすいこと。

「何をどこまでやってくれるのか」は、必ず書面で確認しましょう。

退去は、ただの“引越し”ではありません。本人の体調・心の状態・施設との関係性など、繊細な配慮が求められるシーンです。

だからこそ、「自分たちだけで抱えず、頼れるプロを選ぶ」という視点も大切なんです。

退去に伴う実務や精神的負担を減らしたいなら、専門の退去代行や支援サービスは心強い味方になります。

焦らず、信頼と実績を基準に選びましょう。

退去で失敗しないための行動ガイド|今すぐできる準備とは?

- トラブルを防ぐには、「いざ退去」となる前から“段取りベース”で準備を始めるのが鉄則

- 書類・スケジュール・通知・確認書類などを先に整えておけば、精神的にも時間的にも追い込まれずに済む

- 迷った時にすぐ相談できる連絡先や、家族内での役割分担の明確化もポイント

- “もしもの退去”に備えておけば、実際に退去するか否かの判断も冷静にできる

「もしかしたら、退去になるかもしれない」そんな不安がよぎった時こそ、実は一番大事なタイミングなんです。

実際、退去を巡るトラブルの多くは──

- 「急に言われて準備不足だった」

- 「どこに何を相談すればいいかわからなかった」

- 「書類も費用もゴチャゴチャで、あとで後悔した」

という“段取りミス”から始まっています。

でも逆に言えば、今のうちに「やるべき準備」を押さえておくだけで、9割のトラブルは避けられるんです。

このパートでは、退去することになっても“慌てず動ける”家族になるための実践ガイドをお届けします。

チェックリスト配布:退去前の5ステップ

退去に備えるなら、5つのステップを順番に押さえておくことが“後悔しない退去”の基本です。

チェックリスト形式で準備すれば、気持ちにも時間にも余裕が生まれます。

退去前チェックリスト:5ステップ

ステップ①|契約書と重要事項説明書を再確認する

- 退去に関する規定、違約金の有無、返金条件などを確認

- 必要なら施設に書面で確認して記録を残しておく

ステップ②|退去予定日と家族の予定を擦り合わせる

- 誰が立ち会うか、引越し作業の分担はどうするか

- スケジュールに無理がないか事前に調整しておく

ステップ③|費用の精算見積もりを事前に依頼する

- 最終月の費用、追加請求の可能性などを確認

- 見積書や説明内容はスクショやメモで保存しておく

ステップ④|本人と家族の心の整理・サポート

- 「退去=ネガティブ」と決めつけず、次のステップへの声かけを意識

- 本人の不安を緩和できる言葉がけや準備(施設見学、写真など)

ステップ⑤|次の施設探し・相談先の整理

- 施設紹介サービス、地域包括支援センター、ケアマネに相談

- 書類一式やメモを1フォルダーにまとめておくと◎

退去をスムーズに進めるには、“やるべきことを事前に見える化しておく”ことが最大の防御策。

この5ステップをひとつずつ潰していけば、どんな状況でも落ち着いて対応できます。

通知文テンプレート(家族から施設宛)

退去時のトラブルを防ぐには、「言った・言わない」を避けるために書面で通知するのが基本。

相手に伝わりやすく、誤解のない形で意志を示すためには、シンプルかつ丁寧な文面が有効です。

◯◯老人ホーム 施設長様

いつも母◯◯(入居者氏名)がお世話になっております。

家族の◯◯(家族の氏名)です。

このたび、本人および家族の意向により、〇年〇月末日をもって施設を退去させていただきたく、ご連絡申し上げます。

つきましては、退去にあたって必要な手続きおよび費用の確認をさせていただけますと幸いです。

ご多忙の折とは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

令和〇年〇月〇日

家族氏名:〇〇〇〇

電話番号:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

退去通知は、“あいまいな口頭連絡”より、文書で伝えるのがトラブル回避の第一歩。

テンプレートをベースに、自分の言葉で丁寧に整えましょう。

退去手続き〜費用精算までのスケジュール例

退去は“当日だけが本番”ではありません。事前準備から精算完了まで、最低でも2〜4週間の流れを意識して動くことで、無駄なトラブルを回避できます。

退去スケジュール例(1ヶ月前通知の場合)

| 時期 | やること |

|---|---|

| 約1か月前 | 施設へ退去の意向を通知(文書が望ましい) 契約書や重要事項説明書を再確認 |

| 約3週間前 | ケアマネや医師と今後の生活・健康面について相談- 家族内で退去日・分担を調整 |

| 約2週間前 | 新施設が決まっていれば入居手続き準備 施設からの退去時費用見積もり取得 |

| 約1週間前 | 荷物の整理・運搬段取り(必要なら退去代行を手配) 本人への声かけ・心の準備 |

| 退去当日 | 引越し・書類返却・部屋の最終確認 スタッフへの挨拶、最後のフォロー |

| 退去後1週間以内 | 精算書の確認・費用支払い 領収書や精算明細は必ず保管 |

退去は段取りが9割。スケジュールの流れを事前にイメージしておくことで、感情的・金銭的なトラブルをほぼ防げます。

無理のないスピード感で、丁寧に準備を重ねていきましょう。

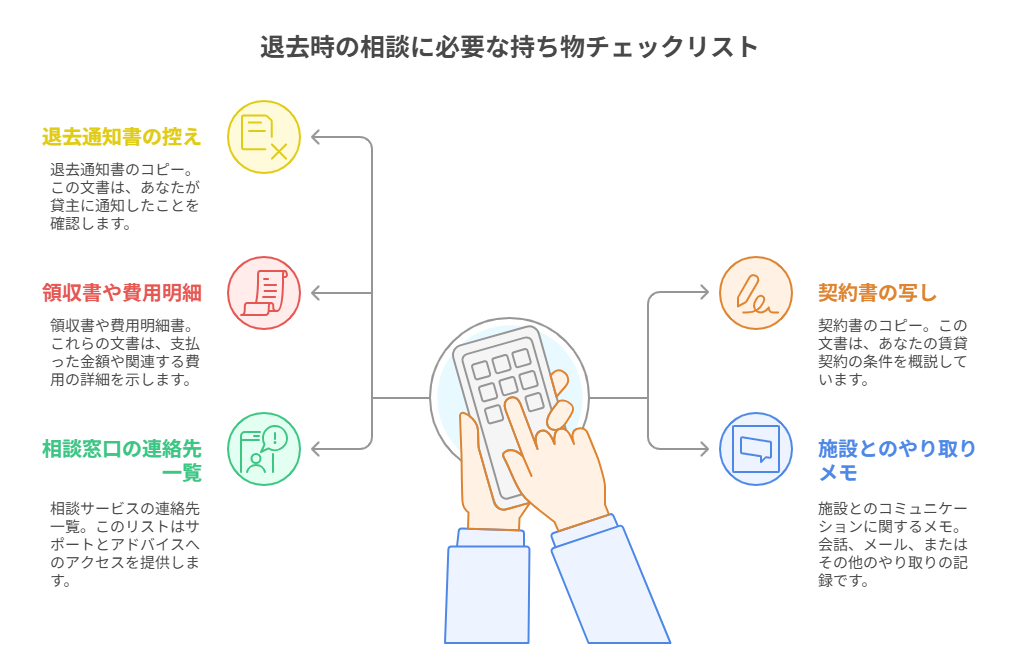

相談前に準備しておくべき書類・情報

施設や専門家に相談する際は、「何を聞きたいか」より先に、“何を見せられるか”が対応スピードを決めます。

必要書類や情報を先に揃えておけば、ムダなやりとりを減らせて、解決も早くなります。

相談時に必要な書類・情報リスト

| 種類 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| ✅ 契約書・重要事項説明書 | 契約期間、退去条件、費用の返金規定など | コピーを取って持参がおすすめ |

| ✅ 入居時に交わした覚書・同意書類 | 施設独自のルールや費用の特例が書かれている場合も | 特に書面交付されたものは必須 |

| ✅ 領収書・請求書・見積書 | 実費との照合・返金請求時に重要 | 不明点がある箇所に付箋を |

| ✅ 本人の健康状態や変化の記録 | 医師の意見書・経過メモなど | 状況の根拠として信頼性が増す |

| ✅ 家族の意見整理メモ | 誰がどんな不満を持っているか/退去希望の理由 | 感情より事実ベースでまとめる |

| ✅ 施設とのやり取り履歴(電話・メール) | 日付と要点があるだけでもOK | トラブル時のエビデンスに |

相談前は、“情報を持っていく側”の準備がカギ。

必要な書類・メモを揃えてから動くだけで、相手の対応姿勢も変わり、トラブル回避率も跳ね上がります。

まとめ|退去トラブルを回避する“最強の備え”とは?

退去にまつわるトラブルは、正しい知識と準備さえあれば回避できるケースがほとんどです。

だからこそ、「備えておく」ことが、何よりの安心につながります。

もし今、

- 施設選びに迷っている

- 次の入居先が決まらず不安

- 本当に退去すべきか悩んでいる

そんな状況なら、第三者のプロの力を頼ってみてください。

あなたの希望や家族の状況に合った施設を、中立的な立場で提案してくれます。

退去すべきかどうかに迷っている段階でも、相談してみる価値は十分にあります。無料で使えるプロの知見を、遠慮なく活用しましょう。

コメント