- 転倒・骨折などの事故|夜間の見守り体制が不十分な施設に多い

- スタッフ対応トラブル|暴言・放置・介護の質のムラ

- 薬の投与ミス・健康管理の不備|看護師不足が原因のケースも

- 高額な追加費用|契約書に明記されない“別料金”が後出しされる

- 面会制限・情報共有不足|家族とのトラブルに直結しやすい

老人ホームのトラブルって「まさかうちが…」って後から気づくんです。

でも実際、「老人ホーム トラブル ランキング」で調べる人が急増しているのも、そういう失敗が現実に起きている証拠。

知っているだけで避けられる落とし穴は多いです。

たとえば、契約書の細かい“別途費用”や、スタッフ対応のばらつきなど…。

だからこそ、事前に“危ない施設の共通点”を把握しておくのがベストなんですよね。

では、どんな特徴があるのか?次で詳しく見ていきましょう。

老人ホーム トラブル ランキングを知るべき理由とは?

- トラブル事例を知っておくと、施設選びの失敗を避けやすくなる

- トラブルの多い施設には共通点がある(=事前に見抜ける)

- 入居後では遅い!見学や契約前にチェックすべき項目が見えてくる

「施設選び、これで本当に大丈夫かな…?」これは、親の入居を前に、多くの方が抱える不安です。

とくに最近は「老人ホーム トラブル」関連の検索数が伸びているのも、そうした不安の表れでしょう。

実は、トラブルの多い施設には一定の“前兆”や“共通パターン”があります。

だからこそ、ランキング形式でトラブル事例を知ることが、後悔を防ぐための第一ステップになるんです。

ここからは、「よくある失敗」と「避けるための見抜き方」について、リアルな話を交えながらご紹介します。

親の入居、こんなはずじゃなかった…を避けるために

トラブルの実例を知っておくことで、選ぶべき施設・避けるべき施設がはっきり見えてきます。

後悔した人の多くは、入居前に十分な情報収集をしていなかったという共通点があります。

たとえば…

- 契約時に聞いていた費用と実際が違った

- 夜間の対応体制が想像よりも薄かった

- 事故やクレームの多さを知らなかった

こうした事例、実はどれも“事前に質問すればわかること”ばかりなんですよね。

ある方からは、「記事でトラブル例を知ってから見学に行き、あえてその内容を施設に質問したことで、不安を解消できた」といった声も届いています。

トラブル事例を知るだけで見抜ける「危ない施設」の共通点

- 見学時に質問すると答えが曖昧

- 過去の事故や苦情への言及を避けたがる

- 契約書に「追加料金」や「解約条件」の記載が不明瞭

- スタッフの人数・資格・体制が不透明

- ホームページにポジティブな情報しか載せていない

これらはすべて、「トラブル予備軍」とも言える共通点です。

逆に言えば、ランキング形式で事例を知ることで、“気にすべきポイント”が明確になるということ。

「よさそうな施設」ではなく、「安心できる施設」を選ぶために、トラブルの事例こそが最強の比較材料になるんです。

老人ホームで起きたトラブルランキングTOP5

第1位:転倒・骨折などの事故は、夜間体制や人員不足が要因に

第2位:スタッフの暴言・放置は、教育不足や離職率の高さと関係

第3位:薬のミス・健康管理の不備は、看護体制や医療連携がカギ

第4位:追加費用の請求は、契約書の曖昧さ・説明不足が原因

第5位:面会制限や情報不開示で、家族と施設の信頼が崩れる

「まさか、こんなにトラブルが多いとは…」実際に調べてみると、老人ホームでは思った以上にいろんな問題が起きているんです。

しかも、その多くが“事前に知っておけば防げた”内容だったりするんですよね。

ここでは、実際によくあるトラブルをランキング形式で紹介しつつ、「なぜ起こるのか」「どうすれば避けられるのか」まで、具体的に掘り下げていきます。

第1位|転倒・骨折などの事故リスクと対策

事故リスクは“人手不足”と“夜間の体制不備”が主因です。

実際、転倒や骨折のトラブルは、入居後もっとも多く報告されています。

特に夜間帯に人員が少ない施設では、トイレでの転倒やベッドからの落下が頻発しているというデータも。

私の知人の母親も、ナースコールを押しても5分以上誰も来なかったと話していました。

そのときは転倒には至らなかったものの、「次も同じなら危なかった」とかなり怖かったそうです。

こうした事故を防ぐには、「夜間の人員配置」「過去の事故件数」「トイレ・廊下の見守り体制」などを見学時にしっかり確認するのがポイントです。

第2位|スタッフ対応トラブル(暴言・放置など)

スタッフの質は“教育体制”と“離職率”から見抜けます。

利用者への雑な対応、放置、時には暴言──。こうした問題は、ニュースでも時折報じられますが、現場ではもっと“静かに”起こっています。

原因の多くは、スタッフの教育不足や、職場の人間関係の悪化・疲弊です。離職率が高く、毎月新しいスタッフばかりという施設もあるようです。

「職員が定着しているかどうか」は、「勤続年数」「スタッフの紹介方法」などからある程度見えてきます。

信頼できる対応をしてくれる施設には、スタッフにも安心感があるんですよ。

第3位|薬の投与ミス・健康管理の不備

看護師の配置と医療機関との連携があるかがカギです。

薬の飲み間違いや、持病の管理ミス。高齢者にとっては命に関わるミスですが、実はこれも少なくありません。

特に「看護師が日中しかいない施設」や「提携病院が遠い」施設では、緊急時の対応に不安が残るという声が多く聞かれます。

実例では「血糖値の測定を忘れられていた」「誤った時間に薬を投与された」なども。

見学のときには、「常駐している看護師の有無」「提携医療機関の距離や対応」を必ず確認しましょう。

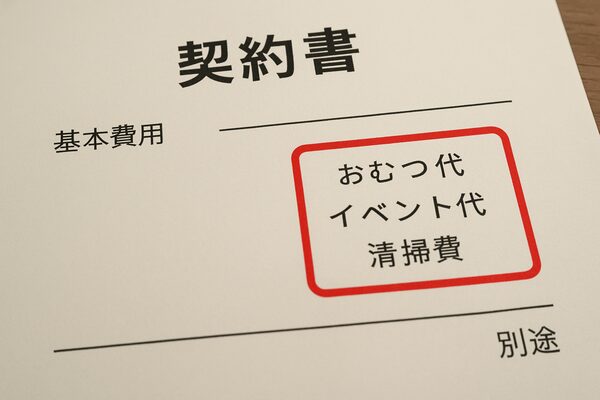

第4位|高額な追加費用と契約内容の食い違い

契約書に“明文化されていない費用”が要注意ポイントです。

「最初に聞いていた金額より、実際は毎月数万円高かった」──このパターン、意外と多いです。

その原因の多くは、「食費」「イベント費」「リネン代」「おむつ代」など、細かな追加費用が別途かかる仕組みになっていること。

しかも、それが契約書に明確に書かれていなかったり、口頭でしか説明されなかったりするケースも。

事前に「見積もりの内訳」「追加費用の有無」「退去時の清算条件」などをきちんとチェックしておきましょう。

できれば、書面で確認・保存しておくと安心です。

第5位|面会制限・情報共有の不備による家族トラブル

家族との信頼関係を築く“情報開示の姿勢”が問われます。

コロナ禍以降、「面会できない」「家族に病状を伝えてくれない」といった声が増加しています。

施設としての感染対策は大事ですが、家族と全く連絡が取れない状態が続くと、「何をされているのか分からない」と不安が募るのも無理はありません。

良い施設は、「定期的な報告」や「写真・動画の共有」など、家族に寄り添った透明性のある運営をしています。

「何かあったとき、すぐ報告があるか」「LINE・メールなどの連絡手段があるか」もチェックしておくと安心です。

危ない施設を見抜く5つのチェックポイント【たった3分で確認】

- 「事故率」「過去のトラブル事例」を開示してくれるか

- 「スタッフの人数・定着率」など運営体制に透明性があるか

- 契約書に「追加費用」「解約条件」の詳細記載があるか

- クレーム発生時の対応方針・体制が明文化されているか

- ネットや口コミの裏側を“直接聞いて”確認しているか

老人ホームを見学すると、どこも清潔で笑顔のスタッフが迎えてくれます。でも、表面的な印象だけで「ここなら安心」と思ってしまうのは危険です。

実際、見学時点で“危ない兆候”を見抜けたはずなのに、見過ごしてしまって後悔した…という声は少なくありません。

そこで、たった3分で確認できる“5つの視点”をご紹介します。このチェックを押さえておくだけで、トラブルの可能性をグッと減らせます。

見学時に「事故率・過去事例」を聞いていますか?

事故の多さは、施設の“本質”を映す鏡です。

どんなに見た目がキレイでも、「転倒事故が月に何件あるか」「過去にどんなトラブルがあったか」などを開示してくれない施設は要注意です。

過去の事故率や苦情件数を正直に教えてくれるかどうかで、その施設の“誠実さ”や“危機管理体制”が見えてきます。

たとえば、事故の傾向を把握して「再発防止策をとっています」と説明してくれる施設は、信頼できる証拠。

「何か起きたときに、隠すのか・共有するのか」──この姿勢こそ、判断材料のひとつです。

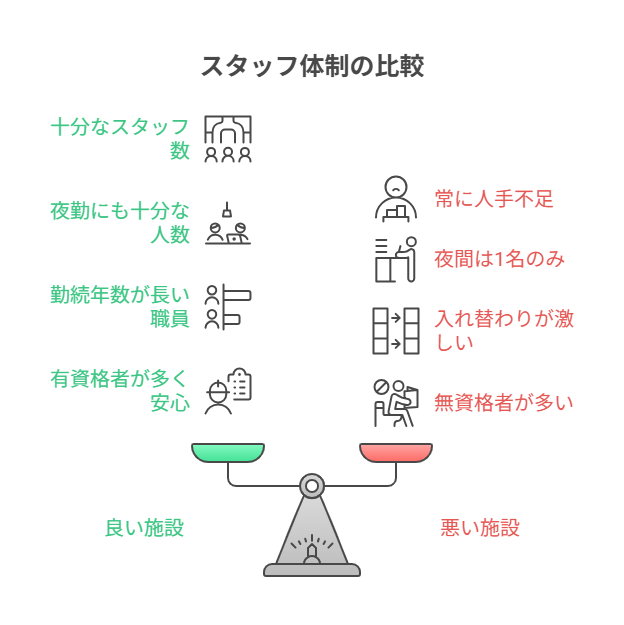

「スタッフ体制・離職率」の質問がカギになる理由

スタッフが定着しているかどうかが“施設の質”に直結します。

「職員は何人で、1日何交代か?」「夜間帯の人員は?」などの質問に、具体的に答えられない施設はちょっと怪しい。

さらに重要なのが、離職率の確認です。職員の入れ替わりが激しい施設は、業務過多や内部トラブルを抱えていることが多いからです。

「この施設のスタッフはどれくらい勤めていますか?」と聞いてみてください。笑顔でスラスラ答えられたら、かなり安心度は高いですよ。

「追加費用」「キャンセル料」など契約条件の確認術

契約書の“細かいところ”こそ落とし穴が潜んでいます。

見積書では「月額◯万円」と書かれていても、実際には「おむつ代」「清掃費」「イベント代」などが“別途”加算されるケースがよくあります。

さらには、「途中退去時のキャンセル料」も盲点。

チェックポイントは以下の3つ。

- 追加費用の内訳が書面で明記されているか

- 解約条件(退去時の費用など)が口頭でなく文書で説明されるか

- 支払いトラブル時の対応体制は明確か

契約書こそ“施設の本音”がにじみ出る部分です。書類には目を通しましょう。

「クレーム対応マニュアル」の有無で信頼度が見える

トラブルの有無ではなく、“対応の質”が重要です。

どんなに優良な施設でも、トラブルがゼロということはありません。大切なのは、トラブルが起きたときにどう対応してくれるか。

たとえば、施設によってはクレーム対応マニュアルを用意し、「発生→記録→上長報告→家族連絡→再発防止」までのフローが明確になっています。

こうした体制があるかどうかで、信頼の厚みがまったく違うんです。

「過去に起きた苦情には、どう対応されましたか?」と聞いてみてください。対応力がある施設は、きっと隠さず教えてくれるはずです。

「利用者の声・口コミ・評判」の正しい見方と裏読み

ネットの口コミは“補助材料”。一番信頼できるのは自分の目と耳です。

施設の口コミには、「スタッフが優しかった」「対応が悪かった」など様々ありますが、正直、書き込み主の個人的感情も混ざるため、信頼度は60点くらいだと思っておきましょう。

ポイントは、「その内容を施設にぶつけてみる」こと。

「口コミでこんなことが書かれていたんですが…」と質問したとき、ちゃんと説明できるかどうかが、施設の誠実さを測るバロメーターになります。

また、口コミが極端に少ない施設や、Googleレビューなどで意図的に評価操作している施設にも注意。

最終的には、見学時の空気感・スタッフの反応を重視してください。

以上が、「危ない施設を見抜く5つのチェックポイント」です。次によくある誤解や“思い込み”が招く落とし穴を一緒に見ていきましょう。

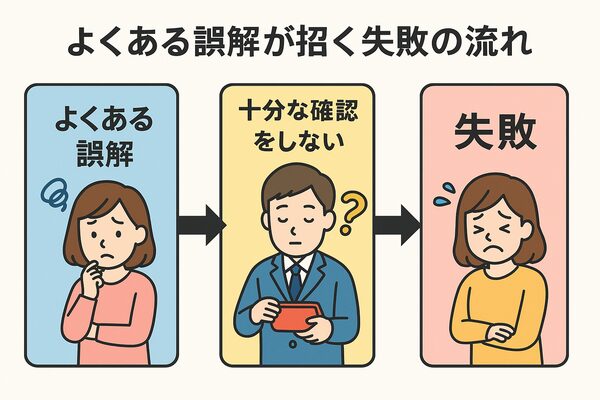

「安心できると思ったのに…」よくある誤解とその落とし穴

- 「大手=安心」と思い込むと、内部の運営実態を見逃しやすい

- 新しい施設でも、体制が整っていなければ事故リスクはある

- ネット口コミには主観や感情が混ざるため、裏取りが重要

- 誤解したまま契約すると「想像と違った…」と後悔することに

老人ホーム選びでよくあるのが、「安心できそう」と思って選んだのに、あとになって「え?こんなはずじゃなかった…」と後悔するパターンです。

特にありがちなのが、「大手だから大丈夫」「新しいから安心」「口コミの評価が高いから信頼できる」といった“先入観”。

ですが実は、これらの「思い込み」こそが、判断ミスの引き金になっていることが多いんです。

ここでは、そんな“油断”や“誤解”が引き起こす代表的な落とし穴を見ていきましょう。

大手や新築なら安心?→実は見落とされがちなチェック項目

「大手」「新築」よりも、“中の運営体制”を見るべきです。

確かに、大手企業が運営している施設や、できたばかりの新築施設は印象が良く、つい安心してしまいがちです。

でも実際には…

- 大手でも現場職員の入れ替わりが激しく、教育が追いついていない

- 新築の施設は見た目は綺麗でも、運営のノウハウが不足している

- スタッフが未経験者だらけで、ミスが起きやすい

といった現実もあるんです。

たとえば私が取材したご家族のケースでは、「新築だから安心」と入居を決めたものの、夜間にスタッフが1名しかおらず、ナースコールの対応が遅れて事故につながったそうです。

つまり、施設を選ぶときに見るべきなのは、“建物の綺麗さ”や“ブランド”ではなく、日々の中身なんですよね。

ネットの口コミを鵜呑みにすると失敗する理由とは?

口コミは“補助材料”であり、真実の一部に過ぎません。

「Googleで★4.5だったから大丈夫と思ったのに…」こんな声、実はよく聞きます。

口コミは参考にはなりますが、以下のような落とし穴もあります。

- 投稿者の主観が強く、極端に良い・悪い内容に偏りがち

- 施設側が自作自演しているケースもゼロではない

- 古い投稿がそのまま残っており、今の運営実態とズレている

さらに、投稿しているのが「一度面会に行っただけの人」だったりすると、内部の本質は見えませんよね。

口コミで気になる点があったら、必ず施設側に確認して裏を取る。

たとえば「こんな口コミがあったんですが…」と直接聞いてみれば、施設の対応力や説明力も見えてくるはずです。

最後に頼れるのは、自分の目と耳です。

このように、「安心材料だと思っていたこと」が、実は見落としを生む“盲点”になっているケースは非常に多いんです。

次は、そうした契約時の“見落とし”を防ぐために、専門家が注目する法的チェックポイントを見ていきましょう。

専門家が警鐘|契約トラブルを避ける法的ポイントとは?

- 契約書では「クーリングオフの条件」「解約ポリシー」「追加費用の記載」の有無を必ず確認

- 「重要事項説明書」と契約内容に食い違いがないかをチェック

- トラブル時は「消費生活センター」や「地域包括支援センター」に相談すれば無料で助言がもらえる

- 契約の不安や不明点は“プロに聞く”ことで冷静な判断が可能に

- 家族だけで抱え込まず、法的視点と第三者のサポートを味方につける

「まさか、ここまでとは思わなかった…」これは、老人ホームに入居したあと契約内容でトラブルになったご家族から、実際によく聞かれる言葉です。

施設の雰囲気や料金ばかりに注目して、肝心な“契約の中身”を深く確認しないまま進めてしまうと、後から取り返しのつかない事態になることもあるんです。

ここでは、契約トラブルを避けるために押さえておくべき法的ポイントと、公的相談窓口の活用法をわかりやすく解説します。

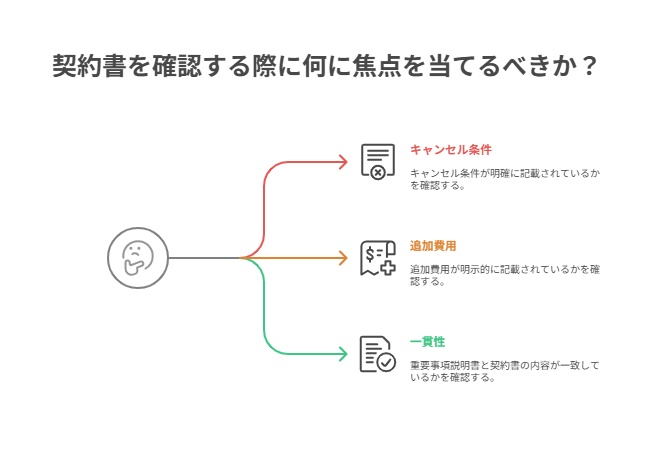

クーリングオフは使える?契約書で必ず見るべき3点

老人ホーム契約にもクーリングオフが適用されるケースがあります。契約書では「解除条件・追加費用・重要事項説明書」の3点を必ず確認しましょう。

老人ホームの契約というと、どこか形式的で“サインして終わり”のような印象を持っている方も多いかもしれません。

ですが実際には、契約書や重要事項説明書の内容が、後々のトラブルを左右する“最も大事なポイント”になります。

特に確認したいのが、以下の3点です。

- 解約・キャンセルに関する記載が明確か

→ 「〇日以内は全額返金」などの条件があるか - “別途費用”がどのように定義・記載されているか

→ おむつ代・イベント費・清掃費などが曖昧な記述になっていないか - “重要事項説明書”と契約書の内容が一致しているか

→ 両者に矛盾がないかどうか

この3つをしっかり見ておくだけで、入居後の「聞いてない…」を大きく防ぐことができます。

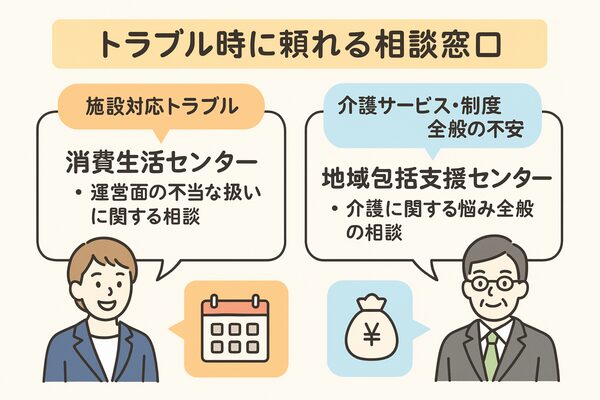

消費者センターや介護相談窓口の上手な活用法

トラブルが起きたとき、すぐ施設と揉めるのではなく、“第三者の公的窓口”に相談するのが冷静かつ確実な対応です。

契約やサービスに疑問を感じたとき、つい「施設に直接言うしかない」と考えてしまいがちですが、実は無料で相談できる“心強い味方”が存在します。

それが以下の2つの公的窓口です。

たとえば、「クーリングオフができると思っていたのに拒否された」というケースでは、消費者センターが施設に直接連絡し、結果的に返金対応につながった例もあります。

契約トラブルは“個人で抱え込まず、プロに相談”が鉄則。感情的に動く前に、冷静な第三者に相談することで、納得のいく解決が可能になります。

実際の家族の体験談から学ぶ|成功と後悔の分かれ道

- 成功した家族は「事前の情報収集」「施設見学での質問」「契約内容の確認」を徹底していた

- 失敗した家族の多くは「雰囲気や立地だけ」で判断し、重要事項を見落としていた

- トラブルの有無は“偶然”ではなく、“準備”で大きく変わる

- 良い体験も悪い体験も、施設選びの視野を広げるヒントになる

施設選びって、正直なところ「実際に入ってみないと分からない」と思われがちですよね。

でも、先に体験した人の“成功例”や“後悔の声”を知っておくことで、自分たちの選択に活かすことができるんです。

ここでは、入居前の準備や確認をしっかり行ったことでトラブルを回避できたご家族、逆に「もっと調べればよかった…」と悔やんだ事例の両方を紹介します。

成功事例|トラブルを回避できた家族のチェック術

事前に“5つのチェックポイント”を押さえたことで、安心して入居できた。施設の中身を見抜く意識が、成功の鍵。

ある50代の男性(長男)が、高齢の母親の入居先を探していたときの話です。

この方は「ネットの評判や施設のパンフレットだけでは不安だ」と考え、複数施設を見学して、スタッフ対応や過去のトラブル事例まで丁寧に質問したそうです。

実際に確認したポイントは以下のようなもの。

- スタッフの離職率と勤務年数

- クレームがあった場合の対応マニュアルの有無

- 契約書の「別途費用」項目の具体性

- 夜間の体制(スタッフ数・緊急時対応)

- 利用者や家族の口コミでの一貫した評価

その結果、入居後も特に大きなトラブルは起きず、安心して任せられたとのこと。

「施設を選ぶ」ではなく「見抜く」意識が成功を呼ぶ。事前準備こそが最強のトラブル予防策です。

失敗事例|「もっと調べればよかった…」後悔の声に学ぶ

表面的な安心材料(大手・新築・近所)だけで決めてしまい、トラブルに直面。後から契約内容や運営体制の甘さが判明した。

一方で、別のご家族は「大手運営で新築の施設だから安心だろう」と判断し、契約前に内容を詳しく確認せず入居を決めてしまったそうです。

ところが実際には──

- 夜間は1名しか巡回しておらず、トイレで転倒しても発見が遅れた

- 契約書の“別途費用”に記載のなかった「イベント代」や「衛生管理費」が毎月請求された

- 面会時に職員が誰も対応してくれず、不信感が積もった

結局、半年で施設を退去。次の施設探しでようやく「契約内容や体制確認の大切さ」に気づいたそうです。

「安心そうだから」で選ぶのは危険。失敗談は、“自分が同じミスをしないため”の最高の教材になります。

施設選びで失敗しないために|今すぐできる行動ステップ

- 見学前に「聞くべき質問リスト」を準備するだけで、情報の取りこぼしを防げる

- 複数施設を比較する際は“見える化された比較表”が判断ミスを防ぐ

- プロへの無料相談を活用すれば、自分では見抜けないリスクも事前に対処できる

- 「行動に移す力」がトラブルを未然に防ぎ、後悔を防ぐ最大の武器になる

「情報は集めたけど、結局どこがいいのか分からない…」そう感じている方は、あなただけではありません。

むしろ、情報が多すぎて選べなくなる“情報過多の罠”に陥る人は多いんです。

でも実は、「たった3つの行動ステップ」を踏むだけで、施設選びの迷いはぐっと減ります。

ここでは、誰でもすぐに実践できる“失敗しない施設選びの動き方”を、実用ツール付きでご紹介します。

見学前に確認したい10の質問リスト

質問項目を“事前に用意”しておくことで、見学の質と判断精度が大きく変わります。

見学の場では、雰囲気や対応に流されがちです。ですが、事前に“聞くべきこと”をリストアップしておけば、冷静な目線で施設の本質を見極められます。

以下のようなチェック項目が有効です。

・夜間の職員配置は?

・クレーム時の対応方針は?

・契約書にない費用はある?

・利用者・家族との情報共有体制は?

・医療連携の内容(緊急時の対応体制)

安心できる施設比較表を活用しよう

複数施設を“見える化”して並べることで、後悔しない選定が可能になる。

A施設は料金が安いけれど、B施設の方が職員の対応が良かった…。そんなときに頼りになるのが「比較表」です。

例えば以下のような観点で比較します。

| 比較項目 | A施設 | B施設 | C施設 |

|---|---|---|---|

| 夜間体制 | ○ | △ | ○ |

| 契約内容明確度 | △ | ○ | ○ |

| 費用の内訳 | ○ | × | △ |

| 対応の丁寧さ | ○ | ○ | △ |

このような表をExcelまたはGoogleスプレッドシートで活用し、見学直後に記入するだけで、主観的な印象に流されにくくなります。

無料相談サービスの活用でプロにアドバイスを聞く

プロの介護相談員に聞けば、施設選びの視野と安心感が一気に広がる。

自分だけで調べていると、情報が偏ったり、見落としが生まれがちです。

そんなときこそ、無料で使える「介護施設紹介サービス」や「地域包括支援センター」の相談窓口が心強い味方になります。

たとえば、以下のような無料相談サービスを活用することで──

- 条件に合った施設の提案

- 契約前の注意点アドバイス

- 面倒な資料請求や見学予約のサポート

などを専門の相談員が無料で対応してくれます。

家族だけで抱え込まず、プロに頼るのが“賢い施設選び”のコツです。

まとめ|失敗しない施設選びへ 今できるベストな一手とは?

ここまで読んでいただいたあなたは、すでに「後悔しない施設選び」へ一歩踏み出していると思います。でも、知識を得るだけでは、何も変わりません。

トラブルの多くは、「何となく」で決めてしまったことによるもの。だからこそ、次に取る“たった1つのアクション”が、家族の未来を左右するんです。

- 見学前の質問リストを印刷して持っていく

→ その場の雰囲気に流されず、冷静な目でチェックできます。 - 複数施設を比較表で“見える化”して整理する

→ 感情だけに頼らず、客観的に判断が可能になります。 - プロの無料相談サービスを活用して失敗を回避する

→ 自分では気づけない落とし穴も、第三者がカバーしてくれます。

「良さそうだから」「近いから」だけで選んでしまうのは、危険です。でも、少しの準備と相談が、何年先までの安心につながるんです。

ぜひ、今日中にひとつでも“行動”に移してみてください。

コメント